Uno de los "grandes" acontecimientos astronómicos de cada verano son las "Perseidas", que suelen llenar minutos de programación de los informativos que no tienen nada mejor que contar (bueno, sí lo tienen pero con el calor... ¡que pereza!) Un poquito cansados de los tópicos y tontás que se llegan a decir hemos pensado en aclarar las cosas que, en realidad, son bastante sencillas.

¡Mira! ¡Una estrella fugaz! - Que no!!! Que no es eso!

Cada verano pasa lo mismo: alguien mira al cielo, ve un fogonazo cruzar la noche y grita emocionado “¡Una estrella se ha caído!”. Bueno, pues no. Ni estrella, ni caída, ni fugaz en el sentido de que se vaya a ningún sitio.

Un meteoro es básicamente un trocito de roca o polvo espacial (llámalo meteoroide cuando está flotando por ahí) que entra en la atmósfera de la Tierra a toda leche (de 11 a 72 kilómetros por segundo).

|

| Meteoro o Estrella Fugaz (NASA) |

Cuando esto ocurre, la fricción no quema literalmente el fragmento por dentro, sino que calienta el aire a su alrededor hasta temperaturas de 3.000 °C o más, eso es la mitad que la superficie del Sol. Ese aire se ioniza, forma un plasma y emite luz. Por eso la “colita luminosa” no es el meteoro ardiendo como un fósforo: es la atmósfera brillando de puro susto.

¿Llegan ardiendo hasta el suelo?

No, esto es mito nivel leyenda urbana. La mayoría de meteoroides son tan pequeños que se vaporizan completamente a decenas de kilómetros de altura. El aire hace de freno y horno a la vez: ¡se desintegran antes de llegar!

Si un trozo es lo bastante grande como para resistir, se va enfriando muy rápido al final de su trayectoria. Un meteorito que aterriza no llega ardiendo, lo normal es que esté frío o templado. Lo que más se calienta con la fricción es el aire, no el propio material.

Así que, precisemos, que al fin y al cabo esto es Ciencia.

- Meteoroide: La roca o partícula que está flotando en el espacio hasta que se ve atraído por La Tierra u otro astro.

- Meteoro: El destello luminoso en la atmósfera provocado por la entrada del meteoroide a toda velocidad.

- Meteorito: Lo que llega al suelo, si algo llega.

|

| Meteoroide, meteoro o meteorito? Excelente gráfico del Observatorio Astronómico de Córdoba |

A veces, un meteoroide es grande (pongamos un melón, o una pelota de baloncesto). Eso genera un bólido: un destello que puede iluminar más que la Luna llena; a veces pueden provocar un "boom" sónico y dejar retumbando a medio pueblo. Estos sí pueden dejar fragmentos que busquen acogida en tu jardín. Pero tranquilos, es rarísimo, por eso luego cuestan tanto en internet.

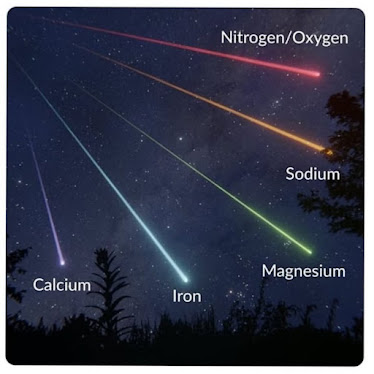

¿Por qué brillan de colores?

¿Has notado que algunas estrellas fugaces son blancas, otras azuladas o verdosas? No es decoración navideña interplanetaria, es pura química. La roca (o la mota de polvo) trae consigo metales y minerales que se excitan (y se ionizan) con la brutalidad de la entrada atmosférica. Resultado: fuegos artificiales gratis.

- Verde: mucho magnesio.

- Naranja-amarillo: sodio, como en las farolas de antes.

- Rojo: oxígeno y nitrógeno de la atmósfera.

- Violeta: Calcio, sobre todo.

- Blancos-azulados: mucho hierro.

|

| Lección gratis de Química Interplanetaria |

Entonces, ¿qué narices son las Perseidas?

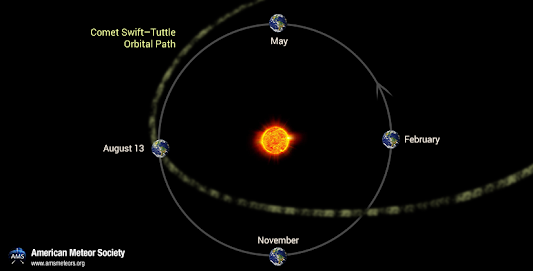

Las Perseidas son la lluvia de meteoros más famosa del verano. Cada agosto, la Tierra cruza la estela de polvo que deja el cometa Swift-Tuttle en su viaje alrededor del Sol. Ese polvillo cósmico (del tamaño de granos de arena) se encuentra con nuestra atmósfera y se lanza hacia la Tierra a casi 60 Km/s… voilà: cielo tachonado de rayas luminosas.

Las Perseidas se llaman así porque parecen venir de la constelación de Perseo, pero no tienen nada que ver con Perseo, solo es un punto de perspectiva. Una noche muy oscura y con suerte se pueden observar hasta 100 perseidas por hora.

|

| El cometa Swift-Tuttle lo va dejando todo perdido de polvo, pero La Tierra mantiene muy limpita su propia órbita atrayendo todo lo que encuentra a su paso, y nos da un espectáculo a mediados de Agosto. |

Una buena tasa, pero no la mayor; este honor corresponde probablemente a las Gemínidas, unas 150 por hora en las noches del 13 al 15 de diciembre. Pero claro, quien es el o la valiente que se va a las eras a observar las Gemínidas en una noche de diciembre?

¿Cómo verlas bien sin llorar de decepción?

- Fuera del pueblo: nada de farolas, ni pantallas encendidas.

- Manta o tumbona: cuello relajado, sin tortícolis.

- Mirar al cielo, no al móvil. Las Perseidas te avisan gratis, no por notificación push.

- Paciencia: ver una decente cada minuto es buen promedio.

- Hora punta: mejor de medianoche a amanecer.

|

| Gráfico para localizar las Perseidas el 13 de Agosto La Luna estará todavía crecidita, así que podría ocultar el brillo de muchos meteoros |

Un último deseo

Así que, la próxima vez que veas “una estrella fugaz”, recuerda: no es una estrella, no se está cayendo y no va a encender la barbacoa si aterriza. Es polvo cósmico, fuego atmosférico y un recordatorio de que, incluso una partícula minúscula, a la velocidad adecuada, puede arrancarte un “¡guau!”

En resumen:

- Las estrellas fugaces no son estrellas.

- Lo que brilla es el aire, no la roca.

- El color te cuenta su composición.

- La mayoría se desintegran mucho antes de llegar al suelo.

- Si llegan al suelo puede hacer pupa según su tamaño, pero ya está frío.

- La próxima vez que pidas un deseo, piensa que estás confiando tu suerte a un grano de polvo espacial a 60 km/s.

Y así, cada agosto, la Tierra barre su porción de polvo cósmico… y nos regala uno de los espectáculos más humildes, y más bonitos, del cielo.

Hasta Septiembre... si es que volvemos 😉